"МЭ" Суббота" | 31.12.04 | Обратно Он был всегда невыносимо молодРождественские встречи с Зиновием ГердтомЭлла АГРАНОВСКАЯ

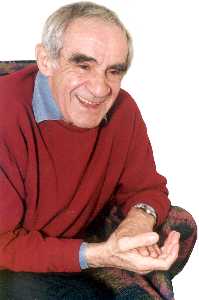

Фото Николая ШАРУБИНА |

В одном из наших многочисленных интервью с Зиновием Ефимовичем Гердтом я спросила: «Положа руку на сердце, «Мертвые души» - хороший фильм? Если беспристрастно?» Он ответил: «Я не могу относиться к Швейцеру беспристрастно». Мне кажется, трудно подобрать более точные слова по отношению к самому Гердту: к нему невозможно было относиться беспристрастно. Слишком был любим. Впрочем, и это неточно: не бывает любимых слишком. Просто любим. Такой любовью любят не кумиров, отгороженных экраном и рампой. Такой любовью любят только родных и близких людей. Наверное, поэтому за его героев всегда болела душа. А вспоминается о нем только веселое и радостное. Вспоминается рождественско-новогоднее. «Я невыносимо молод!»Было это в декабре двадцать с лишним лет назад. Приехал Гердт озвучивать на «Таллинфильме» какой-то мультик. Целый вечер кручу диск телефона. В ответ - длинные гудки. Невыносимо хочется спать, но знаю, что все попытки уснуть будут безнадежны, пока на том конце провода не отзовется голос, впечатанный в память фильмом «Фанфан-Тюльпан». Телефон сжалился надо мной во втором часу ночи. - Зиновий Ефимович, извините, пожалуйста, за поздний звонок, но еще пять минут назад вас не было в номере. - Вы хотите, чтобы я снова ушел? - О, нет! Я хочу попросить у вас интервью для молодежной газеты. - Вот это правильно! Молодежная - это прямо ко мне, потому что я невыносимо молод. Встретимся завтра у «Паласа». Как я вас узнаю? - Не тревожьтесь, Зиновий Ефимович, я вас узнаю. - Прекрасно! И чтобы вы случайно не обознались, я буду прохаживаться у входа и нарочито хромать. Придя на пять минут раньше, вижу гуляющего вдоль «Паласа» Гердта. Сейчас, говорит, пойдем обедать. А я его так чту, что даже думать не могу о еде. Но иду, потому что уже понимаю: возражений не потерпит. И боюсь сказать, что в «Куку», куда он направляется, нас не пустят, потому что «Куку» - закрытый клуб. И все же перед самым входом делаю осторожное замечание. Он не удостаивает ответом и чуть ли не с порога сбрасывает на руки швейцару дубленку. Швейцар принимает дубленку с почтением. Не сомневаюсь, что он видит Гердта впервые, но уже - чтит. Зиновий Ефимович открывает меню. - Солянка? - Нет, спасибо. - А карбонад? - Спасибо, нет. - Тогда взбитые сливки? Я отрицательно качаю головой. - Ну и дура! - Буду! - Все? -Только сливки. - Сколько порций? - Одну. - Ты с ума сошла! Три порции - и чтобы все съела. Гердт обедает. Я давлюсь взбитыми сливками и ловлю момент, когда можно, наконец, приступить с вопросами. Он ест и всем своим видом показывает, что пришли мы сюда исключительно с этой целью. Отобедав, сказал: «Теперь будем гулять по зимнему Таллинну. Ты любишь зимний Таллинн?» Я радостно кивнула и мысленно прокляла свои сапоги на шпильках: меньше всего эта австрийская роскошь была предназначена для прогулок по зимнему Вышгороду. От усталости уже чуть не плачу, а Гердт - неутомим. Наконец, я взмолилась: - Зиновий Ефимович, хотите в гости? - К тебе? Муж ревновать не будет? - Не будет. Мы званы на Рождество. Приглашаю вас. - А это удобно? - Очень! - отчаянно вру я, потому что до смерти боюсь привести его в компанию, мужская половина которой гуляет еще с обеда. Гердт охотно соглашается и интересуется, не помешает ли нам дама, с которой он познакомился утром в гостиничном лифте. Мне все равно, лишь бы присесть. Он уходит в «Палас» и минут через пять возвращается со спутницей, у которой весь интеллект написан на лице. Чуть опередив ее, Гердт шепчет мне на ухо: «Только не пугайся! Это партийный работник из Перми. Приехала в Таллинн по обмену опытом». Спутница тактично замедляет шаг, и я успеваю спросить: «Зиновий Ефимович, побойтесь Бога, какой партийный опыт может быть в Эстонии?» - «Тогда передаст свой». - «По-моему, она идиотка». - «Но очень очаровательная!». Я этого не нахожу, но не перечу. Идем в гости. Напрочь забыв об интервью, думаю только о том, какой страшный вечер придется сегодня пережить. Гердт беззаботно весел и слушает щебет партийного работника из Перми, звать, кажется, Надя. Уже в подъезде спрашивает: - Надеюсь, компания приличная? - Угу, - отвечаю я. - Хозяин дома - Миша Сафонов, поэт, уже часа четыре, как крепко выпивши. Жена у него непьющая, но иностранка. И заметьте, не какая-нибудь болгарка, а вполне капиталистическая шведка. Партработнику из Перми будет чрезвычайно интересно. О своем муже я уже упомянула - конечно же, составил компанию поэту. Еще друзья - художник Владимир Макаренко с супругой. Каждые полгода подают документы в ОВИР на выезд во Францию. Пока что-то разрешение не дают. - Надо полагать, - задумчиво комментирует Гердт. Ей-Богу, не погрешу против истины, если скажу, что это был один из самых счастливых вечеров в моей жизни. Гердт пил водку и читал стихи - Левитанского, Самойлова, Пастернака. Звонил в Москву Аркадию Райкину и поздравлял его с эстонским Рождеством. И снова читал стихи, вспоминал друзей, рассказывал о странах, в которых побывал на гастролях с театром Образцова: «Я был везде, кроме Антарктиды!» Тогда это звучало: бывал повсюду, кроме Марса. Кто-то спросил: «А вам не приходило в голову где-нибудь остаться навсегда?». Он медленно покачал головой и сказал спокойно, без пафоса: «Я люблю эту бедную, несчастную землю». А потом снова звучали поэтические строки. И мало кому известно, что вышедший через неделю новогодний номер «Молодежки», проиллюстрированный Володей Макаренко и сплошь сотканный из стихов - настоящих стихов! - на самом деле был подготовлен не сотрудниками редакции, а Зиновием Ефимовичем Гердтом. В чем смысл жизни?Он всегда приезжал в Таллинн под Новый год. И наши предновогодние интервью с годами стали традиционными. Однажды, совершенно неожиданно для себя, я вдруг выпалила: - Зиновий Ефимович, у меня к вам идиотский вопрос: вы уже знаете, в чем смысл жизни? Он ответил абсолютно серьезно: - Во всяком случае, намечается знание. Но все это вряд ли кому-нибудь пригодится. Как, скажем, родители, имеющие опыт десятилетий, детям своим никоим образом его передать не могут, и каждый сам должен все пережить, перечувствовать, - так и старые истины, к которым мы поначалу относимся немножко свысока, потом все-таки приходят. И оказывается, нет ничего выше известных заповедей, но к ним ты должен прийти сам, и никто тебе не поможет. И оказывается, жить надо достойно, не перед Богом - перед самим собой, перед совестью своей. Маленькие подлости, совсем незначительные, и никто о них не узнает - хорошо, если есть реле, которое срабатывает: не надо! Ничего хитрого и мудреного в этом механизме нет, просто щелчок: не надо. И только. - А вот интересно, что вам, человеку с таким богатым личным и даже уже историческим опытом, - вам что больше всего нравится в людях? - Понимание собственного несовершенства, ибо только это вселяет надежду. И мне отвратительны люди, страдающие комплексом полноценности. Увы, это становится уже эпидемией. Перечитав сейчас эти слова, я с любопытством взглянула на дату: 5 января 1985 года. Неудивительно, что я воскликнула: «Да так ли их много, таких людей!» Неудивительно, что он ответил: - Вы сомневаетесь? Значит, вы молоды. Но когда человек абсолютно бесплоден, а самому себе кажется очень значительным, и все видят это несоответствие - ужасно! Особенно в людях, которые уже сделали себе имя. - Но разве это неправда, что первую половину жизни человек работает на свое имя, а вторую половину имя работает на него? - Чушь! Именно тогда, когда имя уже сделано, начинается настоящая мука. - Как же его удержать? - Как соответствовать, я бы сказал. Это и есть душевная работа. «А что есть труд души, мой милый стихотворец?» Труд души - только тут нужно тратить силы и энергию. И главное - не принимать всерьез похвальные суждения о тебе. Вы любите, когда вас хвалят? - Очень. - Но сами вы знаете о себе гораздо больше? - Пожалуй. - Вот и держитесь этого знания. - Вы - держитесь? Вас награждают, вам аплодируют, вами восхищаются, а вы - держитесь внутреннего знания, подозревая обман? - Не чей-то обман - мой собственный. Я подозреваю, что знаю и эксплуатирую приемы, вызывающие чье-то восхищение, чью-то похвалу, и не обольщаюсь. «Хвалу и клевету приемли равнодушно...» Быть самим собой, жить, как живешь, - это само по себе уникально. - Ну, а в других, что видеть в других? - Видеть в каждом предмет исследования. Вот женщина - она наглухо застегнута на свою элегантность, утонченность манер или на деловитость, подчеркнутую сухость - бывает ли она естественной в каких-то тайных своих проявлениях? Или мужчина - на посту, при регалиях, любезен, корректен - каков он, когда его никто не видит? Это чрезвычайно интересно. - Хотелось бы вам сейчас быть... скажем, сорокалетним? - В смысле физической мощи, незнания болезней - лестно. Но - не дай Бог знать так мало про людей, про жизнь. Хочется только подольше удержаться в нынешней своей кондиции. А вам, разве вам так уж хочется стать моложе - ну, положа руку на сердце, а? - Нет, не хотелось бы. Пугает не возраст - пугает примитивность вопросов, которые с ним приходят. Ну, казалось бы, отчего люди лгут, когда в некоторых случаях проще, наконец, просто выгоднее сказать правду? Непонятно. Раньше - было понятнее. - Может, это и есть восхождение к простоте. Вы же, сами того не замечая, сказали - проще... - Не знаю. Только все равно непонятно. Отчего люди лицемерят? - О, это удел людей бесталанных! Талант предполагает безусловную жажду чьей-то удачи. - А зависть - объяснима? - Я завидую всем, кто умеет играть на фортепиано. Все задатки у меня к этому были, но я, как это принято у детей, - не хотел. Теперь вот завидую. - И передадите свой опыт внуку. А он, как водится у детей, не послушает. Дети почему-то всегда склонны наследовать дурное. Человечество от этого не деградирует окончательно? Моему сыну было тогда пять лет, и мне как всякой нормальной матери не хотелось, чтобы он деградировал вместе со всем человечеством. Но как всякая работающая с утра до вечера мать я ума не могла приложить, что для этого сделать. Вернее, не успевала приложить имеющийся ум. - Не-ет! Дети все дурные. Во все времена. Все - эгоистичны. И это надо пережить. Потом они начинают добреть. - Где-нибудь годам к двадцати? - Хорошо, если к двадцати. Позже. Это процесс длительный. Мой шестилетний внук говорит отцу: «Папа, хоть бы ты нас оставил или умер». Представляете ужас домашних? «Ты понимаешь, что ты говоришь?» - «А что такого? Папа у нас аллергик, из-за него мы не можем взять собаку». - «Опомнись, как можно сравнивать - папа и собака!» - «Конечно, нельзя. Собака лучше». Но пройдет время, и он поймет, что все-таки лучше папа. Лучше, чем собака, чем многие друзья, - папа лучше. - Зиновий Ефимович, когда вы перестали обретать новых друзей? - Я понимаю ваш вопрос, понимаю. Нет, до сих пор не перестал. И до сих пор не гарантирован от того, что в кого-нибудь влюблюсь. Прокалываюсь, конечно. Но опять появляется кто-то - и ношусь с ним, и кажется, что этот - будет близок. Друзья - очень сложная вещь. Это явление более высокого порядка, чем любовь. Любовь бывает без взаимности - бывает ведь неразделенная любовь. Дружба неразделенной не бывает, иначе это рабство какое-то, что ли... Дружба - великое явление. Хотя бывает... Бывает, думаешь: лучше бы я его не знал, а знал только его творчество, или наоборот - пусть бы я никогда не видел плодов его творчества, а знал лишь его самого. И то, и другое - это великолепно. Давид Самойлов - я влюблен в него и в его стихи, и все вместе мне так близко. Как близок Швейцер и то, что он делает. - И «Мертвые души»? Если беспристрастно. - Я не могу судить о Швейцере беспристрастно - мы дружим с 38-го года. Это - много. «Мертвые души»? Там много настоящего, талантливого. Но я не убежден, что это произведение нужно было переносить на экран. К великому каждый должен прийти сам. И приходят. Пытливые - в 30 лет. Инертные - в сорок. А пять часов телевизионного показа отрезали от Гоголя столько читателей! Они знают сюжет - и «Мертвые души» в руки не возьмут. Как четыре серии «Войны и мира» обделили такое количество людей великим чтением. «Война и мир» - открываешь, погружаешься - и на все вопросы есть ответ. Ведь так? - Возможно. Я на все вопросы нахожу ответы у Дюма. Любовь и ненависть, дружба и предательство, великодушие и подлость, да война и мир, если угодно - все есть, все философски обосновано. Не верите... - Почему? Сын моих приятелей, умнейший молодой человек, вашего, между прочим, поколения, каждый год перечитывает Дюма и объясняет это неисчерпаемостью писателя. - Но в вашем голосе звучит сомнение, дескать, какое странное наше поколение! Конечно, поколение без личного трагического опыта, но со свежей генной памятью об этом опыте. Доверчивое, в общем-то, к словам поколение. Может, поэтому нам нужен Дюма? - Хм, забавно. Но, увы, у меня уже нет времени перечитывать его каждый год. - А на что вы его расходуете? - Я должен накапливать замечательные воспоминания.

«Обратно крути киноленту»В Таллинне Гердта всегда ждали. Он приезжал и всегда привозил настроение. И то, что происходило в Москве, даже самое туманное и вязкое, становилось рельефно очерченным благодаря его рассказам. В них ирония и шутка сплавлялись с такой болью, что казалось, страна просто не имеет права огорчать этого замечательного человека. В последний раз мы виделись года за полтора до того, как Зиновий Ефимович ушел от нас навсегда. «Господи, - сказал он, - неужели у нас еще не все переговорено? Не все? Тогда до встречи!» И вот снова включен диктофон - напротив меня сидит обожаемый Гердт: Господи, до чего же он похож на моего отца! Озвучиваю это открытие и слышу в ответ: «К старости мы все становимся похожи». - Это не старость, Зиновий Ефимович, это мудрость. Интересно, вы фиксируете как-то эпохи, которые вам судьбой было назначено прожить, или же жизнь течет своим чередом, незаметно перетекая из сегодня во вчера? - В жизни каждого из нас, мне кажется, наступает час, когда уже всем сказано «покойной ночи» - свет уже погашен, а ты проживаешь только прошедший день. Хотя, конечно, на склоне лет проживаешь вообще жизнь - все, что с тобой было. Как у Самойлова в замечательных стихах: «обратно крути киноленту». И выходишь из зала на свет, и думаешь об этой пропасти, которая лежит меж тем, за кого тебя принимают, и тем, что ты есть на самом деле по собственному счету. И понимаешь, что разубедить всех у тебя уже не хватит ни времени, ни сил, да и не поверят тебе, что это не кокетство: я не такой, за кого вы меня принимаете. Так что уже согласился с тем, что я такой красивый, умный, замечательный, артист хороший. И уже против этого не спорю, хотя в душе все время есть возражения. - Какого же рода? - Чисто оценочного, объективного. Я же понимаю, что на самом деле хорошо, - на этом основании и оцениваю. Другое дело, что фон, на котором существую, он еще... - Хуже? - Будем говорить, беднее. Банальнее, можно так сказать. И на этом фоне не так трудно быть более или менее заметным. Обозначаю ли я эпохи? Конечно, обозначаю. Главное обозначение: как бы ни было страшно то, в чем мы сегодня живем, все-таки я никоим образом не могу сравнить это со временем, придавленным коммунистическими идеалами. Начиная с 49-го года я езжу в большую заграницу по три раза в год - и целую жизнь врал, какая я свободная личность, какие у нас шикарные страна и жизнь. И уже свыкся с этим, зная, что вру. Знаете, есть такие уловочки, маленькие хитрости, вроде гениально замеченного Пушкиным: я ненавижу многие установления в России, но еще больше ненавижу, когда это чувство разделяет со мной англичанин. И, оценивая эпохи, грань между черным и белым провожу по дате прихода Горбачева. Как бы он ни ошибался, насколько бы иногда ни был пошлым, все-таки он первый произнес публично: «Вам не надоело слышать одно, а видеть другое?» Это я лично услышал от него в Ленинграде и испугался: его сейчас посадят! Он первый сказал это вслух, и всю жизнь ему этого не забуду, что бы он потом ни натворил. - А помните, вы как-то сказали, что очень на него обижены? - Конечно, помню! Я и сейчас очень обижен на нашего нынешнего президента! Он не счел нужным назвать фамилию Ельцина. - Обижен и глубоко опечален тем, как он превращается обратно в секретаря обкома. Но я был восхищен тем, как он красиво уходил от партийцев, прямой, высокий, большой. Телеоператор хорошо держал его в кадре: он даже не дотронулся до ручки, какая-то «шестерка» открыла дверь - и он вышел. А оператор еще немного подержал в объективе закрывшуюся дверь. Это был гениальный уход. Это был кадр века - как один из них порвал с «мадам КПСС», этой пошлой дамой. На дворе стоял март 95-го. Гердту не было никакого дела до того, что «шестеркой», распахнувшей двери, был человек по фамилии «генерал Коржаков». Спустя пять лет кадр, который привел его в восхищение, будут неустанно крутить по всем каналам в связи с отставкой президента. Гердт не дожил до этого часа, но в архивариусах не испытывал нужды. Он сам был частью истории и пропускал ее сквозь сердце. - Вот какая штука, история, - говорил он тогда. - А мелкие события - это уже не эпохи, хотя страшное время мы проживаем сейчас. Страшное угрозой фашизма. - Не будь телевидения, которое об этом постоянно напоминает, люди бы - почувствовали? Вот вы - чувствуете? - Конечно, в этой стране и в этом городе я живу совершенно иной жизнью. И если случайно попаду в компанию боркашевцев, которые не в строю пройдут с автоматами, а просто будут сидеть и пить пиво, они подойдут ко мне и станут просить автограф. Вот когда организованны, они страшны. А так, когда человек сам по себе... черт его знает. И как все это повернулось, как повернется еще - не знаю. И, наверное, уже не успею что-то сделать: все-таки годы поджимают. У меня сжалось сердце. Что-то хотела сказать. И чувствовала, что сказать - нечего. А он вздохнул печально и добавил, что фашизм может отвергнуть только общество, и надо воспитать в обществе брезгливое к нему отношение. «Не страх, не дай Бог, а брезгливое чувство к фашизму», - и снова вздохнул. - Вы знаете, - вспомнил он вдруг, - недавно у меня был случай. Мне позвонила дама, сказала, что она из какой-то общественной еврейской организации, и попросила участвовать в благотворительной акции в пользу еврейских детей-инвалидов. Я спрашиваю: «А калмыцкие дети-инвалиды вас не волнуют?» - «Волнуют, конечно, но мы вот такая организация». Нет, отвечаю, для меня это невозможно: ребенок-инвалид, который отбирается по национальному признаку, - я в этом участвовать не могу. «Извините, я презираю ваше предложение», - и повесил трубку. И все эти призывы, лозунги, акции, замешенные на национальных дрожжах, - никогда не пойму. Наверное, если примутся объяснять, умом что-то усвою, а душой - никогда. Жизнь прожита - учиться поздно. Видимо, сейчас следовало бы умолчать о том, что за эти слова Гердта, опубликованные в нашей газете, мне еще несколько месяцев приходилось оправдываться по телефону и, взяв себя в руки, чтобы не сорваться, тупо повторять, что человек, проживший такую жизнь, какую прожил мой собеседник, имеет право и на поступок, и на свой собственный к нему комментарий. Наверное, вообще не стоило возвращаться к этому эпизоду. Но речь не обо мне - о Гердте, и это - штрих к его характеру, подрисовывать который просто не имею права. Жизнь прожита - учиться поздно. Еще и еще раз мысленно прокручиваю этот его последний приезд в Таллинн. И возникает неотвязное ощущение, что Гердт был непривычно мрачен, даже угрюм, и беседа наша протекала как-то невесело. Но перебрала фотографии, которые Николай Шарубин сделал во время этой беседы, - Зиновий Ефимович улыбается. Значит, шутил. Ну, конечно же, шутил! - Подумать страшно, Зиновий Ефимович! Мы с вами познакомились двадцать лет назад. У меня за это время прошла целая жизнь, а вы все такой же! - Между нами ничего не было? - Было! Я отказалась есть взбитые сливки, и вы обозвали меня дурой. - Это были сбитые с толку сливки, - задумчиво промолвил он и рассмеялся. Таким и останется в памяти. |